はじめに

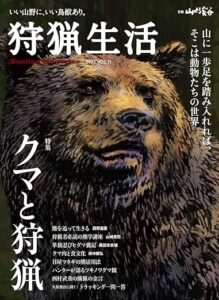

近年、東北や北海道を中心にクマによる人身被害の増加が相次ぎ、2025年度は死亡者数が過去最多ペースとの報道が続いています。

一方で、四国に生息するツキノワグマは、地域個体群として極めて小さく、保護の対象となっています。

秋田県では今年1000頭を超えるクマが駆除されていますが、四国では錯誤捕獲により罠にかかったツキノワグマも眠らせて逃しました。

この記事では、同じ「クマ対策」でも、東北=被害抑止の危機管理、四国=絶滅回避の保全管理と地域によって異なるクマ対策がわかります。

四国のツキノワグマは絶滅の危機

環境省は四国のツキノワグマを「絶滅のおそれのある地域個体群」として扱い、徳島は絶滅危惧IA類、高知は絶滅危惧I類等と評価。

狩猟は禁止(高知1986年、徳島1987年、四国全域1994年)とされてきました。

2019年時点の推定は16〜24頭で、本州からの個体流入も期待できず、孤立しています。

その後の最新公表(林野庁四国・2025年6月発表)では、2024年度のセンサーカメラ調査で「最低26頭」を識別し、親子4組の存在も確認。

とはいえ分布の中心は四国南東部の剣山山系とその周辺に依然限定され、絶滅回避の観点からは増加トレンドと断言できない小ささです。

なぜ「四国のクマは保護対象」なのか

東北・北海道では、人身被害が全国最多水準で増加し、今年度(2025)は死者が過去最多との政府・報道発表が続いています。

気象・木の実の不作、農山村の過疎化・耕作放棄地の拡大などが背景に挙げられ、政府は緊急銃猟(市街地等での緊急対応)の制度運用も進めています。

緊急猟銃とは??👉「緊急猟銃(緊急銃猟)」とは?―熊(クマ)・イノシシ出没に銃で備える基礎知識と通報・安全ガイド

対して四国のツキノワグマは絶滅の危機。

環境省の「四国地域個体群 広域保護指針」(2020–2025年度)では、分布域の把握・住民参加と普及啓発・被害予防と共存・保護区の拡大など、長期の保全枠組みが明記されています。

四国での対策の主眼は、追い払い・誘因物の管理・目撃情報共有といった非致死的手段の徹底です。

四国のクマ生息数の現状

- 推定個体数(2019):16〜24頭(徳島・高知中心/本州からの流入なし)。

- 最新の把握(2024調査):現在最低26頭を識別、親子4組を確認 しています。一方で、近親交配などによる遺伝的劣勢を避けるためには最低でも50頭必要と言われており、今後の生存に注意が必要な状況です。

一方で、秋田県付近のツキノワグマは4000頭を超えるとも言われています。

四国でのクマとの共存のために

- 誘因物の管理:生ゴミ・果樹(クリ・カキなど)の早期収穫・保管徹底は基本。東北の啓発事例でも有効策。

- 目撃情報の共有:自治体の出没マップや通報窓口の活用。環境省の速報ページも定期確認。

- 入山時の回避行動:鈴・ラジオ・複数人行動、見通しの悪い場所での声かけ。

- 近接時の非対立対応:静かに距離を取り、背を向けずに後退。子連れ・採食中には絶対に近づかない。

- 地域保全への参加:普及啓発や調査協力、保全団体(NACS-J等)の活動支援。

四国においては人的被害や目撃情報も本州に比べると少なく、人里に降りてこさせないための対策を引き続き行っていく必要があります。

つまり??

間違い→「クマは全国で増えており危険な状態」

正しくは→四国のクマは増えているのではなく消えかけている。

被害抑止(東北)と絶滅回避(四国)で管理目標が違うため、四国では非致死的対策と保全協働が基本です(広域保護指針)。

まとめ

東北の深刻な人身被害に目を配りつつ、四国のクマは「そもそも個体群を残す」ことが最優先となっています。

最新データでは「最低26頭」の確認がある一方、分布はごく狭く、長期的な回復を語れる規模ではありません。

四国のクマはむしろ保護される対象となっており、地域によって対策にも様々なのです。

もっと知りたい

- 「緊急猟銃(緊急銃猟)」とは?―熊(クマ)・イノシシ出没に銃で備える基礎知識と通報・安全ガイド

- 【応急処置】熊スプレーが自分にかかったら:ハンドクリーム✖️石鹸

- 【熊対策先進国】北米グリズリー対策に学ぶ、日本のヒグマ・ツキノワグマから身を守る方法

- 【熊と合法で戦える唯一の方法:猟師】免許の取り方・銃の許可・猟友会の基礎知識

関連リンク(一次情報)

- 環境省:「ツキノワグマ四国地域個体群 広域保護指針」(2020–2025年度)

- 環境省:全国の出没・被害の最新統計・資料

- 環境省資料:四国クマのレッドリスト評価/狩猟禁止の経緯と現状

- 林野庁四国:2024年度センサーカメラ調査

- 日本自然保護協会(NACS-J):四国ツキノワグマ保全の取組

-160x90.jpeg)

コメント