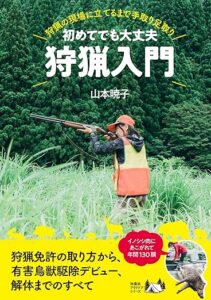

近年、クマをはじめとして、サル・イノシシ・シカなど、野生動物による人間・農業への影響が大きくなってきています。

一方でこれらの野生動物は適切に処理すれば食用になります。

野生動物の肉(ジビエ)は、飼育肉とは違う香り・旨み・季節感が魅力です。一方で、衛生リスクや法令順守、地域のルールを押さえる必要があります。

今回は日本で親しまれている代表的なジビエの肉質・主に流通する部位・おいしい時期を解説し、有害な野生動物の駆除とジビエ消費を好循環にするためのポイントを考えます。

①ニホンジカ(鹿)|赤身の王道。クセが少なく、調理幅が広い

肉質:きめ細かな赤身で高たんぱく・低脂質。適切に処理された鹿はクセが少なく、ステーキ・ロースト・煮込み・ひき肉と守備範囲が広い。

主な部位:ロース、モモ(内・外)、ウチヒラ、肩、スネ(煮込み向き)。

おいしい時期など:好みの差が大きくなるが、夏の若いメス鹿が柔らかくて美味しいと言われている。

ひとこと:脂質が少なく、味も淡白なため、煮込み料理に入れるのに向いている。あまり火を入れすぎるととても硬くパサパサになりやすいため、レアギリギリを狙ったり低温調理などを行うところもある。生息数・捕獲数ともに多いため比較的入手しやすい。

イノシシ(猪)|脂の甘みが魅力。冬の“ぼたん”は格別

肉質:赤身はコクがあり、脂が甘いのが特徴。すき焼き・しゃぶしゃぶ・煮込みに合う。

主な部位:肩ロース、バラ、モモ、ロース。

おいしい時期:冬(寒い時期)。脂が締まり甘みが乗る。脂身が牛や豚の比べても甘みが強く、くどくない。

ひとこと:基本的に豚肉と同じため生食は厳禁。E型肝炎等のリスクがあり、鹿と比べても脂があるためしっかり火を通しても問題ない。

クマ(ヒグマ/ツキノワグマ)|濃厚な赤身と脂。煮込みや燻製で真価

肉質:赤身は力強く、脂は香りが濃い。長時間の煮込みや燻製、カレー・シチュー等で旨みを引き出すスタイルが向く。

主な部位:肩、モモ、バラ、ネック(煮込み)。

おいしい時期:地域差や食べた餌による差が大きいが、寒期の脂が良好な個体は評価が高い。

さらに、3歳の未出産雌グマの肉は秋田のマタギの間では最上級に美味しいとされている。

ひとこと(重要):寄生虫リスクが高く、冷凍では不活化が担保できない事例もある。中国ではクマの手は高級食材として扱われています

カモ類(マガモ等)|濃い旨みと脂のコク。火入れで化ける

肉質:鴨は赤身+脂のコクが魅力。ローストやコンフィなど、丁寧な火入れでジューシーに。

主な部位:胸(ロース)、モモ。

おいしい時期:晩秋〜冬の寒鴨は味が濃く、脂の質も上がる。

ひとこと:火入れの見極めが味の決め手。鴨には狩猟が許可されている種とされていない種があるため、自分で狩猟する際には注意が必要

キジ(雉)|上品で淡白、だしの旨さが光る

肉質:淡白で上品。鍋や吸い物、炊き込みでだしの旨みが際立つ。

主な部位:胸、モモ。

おいしい時期:冬の冷え込み期。

ひとこと:乱獲や保護区の規制に注意。日本の国鳥であるが、日本は世界的にみても国鳥を狩猟・食用にする珍しい国

“食べやすさ”ランキング(初心者目線)

1位:猪 イノシシ:冬の脂は唯一無二。鍋・すき焼き・しゃぶしゃぶが鉄板

2位:鹿 シカ:癖が少なく、調理の自由度が高い

3位:鴨 カモ:濃い旨み。ロゼ色の火入れに挑戦したい

4位:雉 キジ:淡白で上品。だし料理で真価

5位:熊 クマ:煮込み・燻製で深いコク。ただし衛生管理と加熱が最重要

※ランキングは「初めての人が美味しく食べやすいか」を基準にした編集部の見立てです。個体差・処理・熟成、料理技法で順位は変わります。

“駆除”と“食べる”をつなぐ:資源循環としてのジビエ

日本では、農作物や森林への被害が深刻化し、捕獲後の個体を地域資源として有効活用(ジビエ)する取り組みが国の交付金で後押しされています。

国産ジビエ認証制度では、厚労省ガイドラインに基づく衛生管理・トレーサビリティ・カット規格を満たした施設を認証。「安全においしく使い切る」ための仕組みづくりが進んでいます。つまり、適切な衛生体制のもとで消費を広げることは、捕獲の社会的コスト(埋設・焼却)を減らし、地域の担い手を支えることにもつながります。

適切に命をいただき、恵みに感謝するとともに野生動物と共生をしていく必要があるのです。

安全に楽しむための“最低限”

生食・レア提供は厳禁。野生鳥獣肉は病原体(ウイルス・細菌・寄生虫)を保有する可能性が高く、中心まで十分に加熱するのが原則です(参考目安:中心75℃で1分以上)※。

クマ肉のトリヒナ(旋毛虫)事例は冷凍でも感染力が残った報告があり、冷凍=安全ではありません。

調理器具は肉用とその他を分け、使用ごとに洗浄・消毒を。可能な限り内臓は食用を避けるのが安全面では推奨です。認証施設の製品を選び、表示(個体情報・処理日・保存方法)を確認しましょう。

まとめ:旬と安全を味方に、地域に還元する食べ方を

鹿・猪・鴨・雉・熊――どれも季節と個体の状態で表情が変わるのがジビエの面白さです。まずは猪の順で入り、冬の美味しさを楽しみつつ、

認証施設の製品を選ぶことが、安全性の担保と地域のジビエ振興(=駆除の社会的コスト低減)につながります。食べることが、山と里の関係を少し良くする――そんな実感を、いちど感じてみてはいかがでしょうか。

コメント